Oggi, con un articolo pubblicato su Il Tirreno, in qualità di presidente della Fondazione OMRI, ricordo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Rifletto sul tema della memoria – e sulla sua fallibilità – richiamando l’attenzione sul complesso fenomeno delle false memorie.

Per chi fosse interessato ad approfondire l’argomento, propongo una versione più articolata del testo, che include anche le riflessioni del neuroscienziato Pietro Pietrini, della psicologa Anna Maria Giannini (Fondazione OMRI) e del neuropsicologo Giuseppe Sartori.

Il 9 maggio 1978 il corpo dell’Onorevole Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, fu ritrovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa in via Caetani, tragicamente collocata tra la sede della DC e quella del PCI. Un gesto carico di simbolismo, in un giorno destinato a rimanere inciso nella memoria collettiva, nella coscienza democratica del Paese e nella storia della Repubblica.

Quella data rappresenta un punto di non ritorno. Ma a 47 anni di distanza, è doveroso chiedersi: quale storia ricordiamo? E quale memoria coltiviamo?

La vicenda Moro non è solo la drammatica sintesi di un’epoca segnata da ideologie violente; è anche diventata il paradigma di un’altra questione: la complessità della memoria. Ricostruzioni tardive, a volte contraddittorie e cariche di emotività, hanno generato narrazioni spesso divergenti dai dati storici verificabili.

Nel tempo sono emerse testimonianze di figure istituzionali degnissime — alti dirigenti delle forze dell’ordine, ufficiali dell’Arma, operatori della prima linea — che hanno raccontato con sincera partecipazione il momento del ritrovamento. Tuttavia, i loro ricordi — inclusi quelli di un esperto artificiere e di due alti funzionari di pubblica sicurezza — presentano divergenze nei tempi e nelle modalità. Discrepanze che non vanno lette come tentativi di falsificazione, ma come effetti del tempo, dell’emotività e del trauma.

Rifletto su questo tema con profondo rispetto per queste persone, che conosco personalmente per il loro alto senso del dovere e dell’etica del servizio. Alcuni sono anche amici. So bene con quanta dedizione e discrezione abbiano operato in quei giorni drammatici. Ed è proprio per questo che sento il dovere di aggiungere una riflessione personale.

Anch’io ho sperimentato i limiti della memoria. Nella mia esperienza professionale ho vissuto momenti intensi e significativi, ma evito di raccontarli pubblicamente se prima non ho confrontato i miei ricordi con atti, documenti e testimonianze oggettive. Emblematico, per me, è il caso del mio flebile ricordo legato proprio a quel 9 maggio 1978: una giornata che, come indicato da una testimonianza coeva di un sottufficiale della Polizia di Stato, mi vide — secondo il suo ricordo — impegnato nel coordinamento del primo intervento delle Volanti dalla Sala Operativa della Questura di Roma.

Riporto qui di seguito parte della sua testimonianza:

“Quel 9 maggio 1978, effettuavo il turno di mattina in servizio sulla Volante 1, unitamente a due Guardie di P.S. Verso le ore 12:15 mi veniva ordinato di sintonizzarmi sul canale radio criptato, per comunicazioni urgenti. Il Dr. Francesco Tagliente (quel giorno anche responsabile del C.O.T.) mi ordinava di andare con urgenza in via Caetani, poiché era giunta la notizia che le Brigate Rosse avevano lasciato parcheggiata una Renault 4 rossa, presumibilmente con all’interno il corpo dello statista Aldo Moro, allertandomi, nel contempo, a prestare la massima attenzione…”

Questa testimonianza, che cita direttamente il mio nome e ruolo, mi ha colpito profondamente. Perché, nonostante la sua precisione, io ne serbo solo un flebile ricordo. Un’assenza che rivela la fragilità del ricordo umano, persino quando legato a eventi di enorme impatto emotivo e storico.

Il cervello umano non è una macchina fotografica. Il ricordo, specie se legato a esperienze drammatiche, è facilmente soggetto a deformazioni involontarie.

Come ricorda lo storico Carlo Ginzburg, il testimone è al tempo stesso vettore e filtro: trasmette, ma interpreta, anche involontariamente.

E come osserva il professor Pietro Pietrini, co-fondatore e presidente del Comitato consultivo della Fondazione Insigniti OMRI per le Neuroscienze applicate al benessere delle future generazioni, professore ordinario e già rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, da me personalmente interpellato sul tema:

“Quel che abbiamo visto non è esattamente ciò che è accaduto, e quello che ricordiamo non è esattamente ciò che abbiamo visto.”

Questa riflessione si affianca a quella della professoressa Anna Maria Giannini, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e presidente del Comitato provinciale di Roma della Fondazione OMRI, anch’essa da me consultata. Richiama l’attenzione sulla natura ricostruttiva della memoria. Come già teorizzato da Bartlett, i ricordi sono organizzati in schemi e tendono a colmare vuoti narrativi. Anche in perfetta buona fede, si può ritenere affidabile un ricordo che, alla prova dei fatti, risulti impreciso. Il tempo, sottolinea, è spesso nemico della precisione: ecco perché è fondamentale raccogliere le testimonianze il prima possibile e affiancarle con fonti oggettive, se si vuole giungere a una valutazione attendibile della verità.

Su questa stessa linea si colloca anche il contributo dello neuropsicologo forense Giuseppe Sartori, professore emerito dell’Università di Padova e tra i massimi esperti italiani sul tema della memoria forense, che ho a mia volta interpellato. Sartori sottolinea:

“I ricordi autobiografici possono essere modificati involontariamente da spinte motivazionali, anche in assenza di deliberata menzogna. I ricordi malleabili – come quelli legati a esperienze emotivamente complesse – possono essere inconsapevolmente rielaborati, in modo da accentuare o minimizzare il proprio ruolo a seconda dei significati attribuiti. La memoria non è un archivio oggettivo, ma una narrazione soggettiva, e la sua accuratezza può essere compromessa anche quando l’intenzione del testimone è onesta e trasparente.”

Un esempio emblematico di questa dinamica è stato analizzato dallo psicologo Ulric Neisser attraverso lo studio del caso John Dean, il consigliere del presidente Nixon, la cui dettagliatissima testimonianza durante lo scandalo Watergate fu successivamente confrontata con le registrazioni originali delle conversazioni con il presidente:

“Dean ricordava in buona fede, ma il suo racconto si era trasformato, inconsciamente, nel tentativo di darsi un ruolo più centrale. Un esempio potente di quanto la memoria motivata possa, senza inganno, deviare dalla realtà dei fatti.”

Nel caso Moro, gli elementi oggettivi esistono e parlano con chiarezza. I brogliacci delle centrali operative, le relazioni di servizio, le registrazioni ufficiali indicano che la telefonata delle Brigate Rosse fu registrata alle ore 12:10 e che il ritrovamento del corpo avvenne successivamente. Eppure, alcune testimonianze hanno nel tempo collocato il momento del ritrovamento già alle 11 del mattino, sollevando interrogativi e alimentando teorie alternative.

Anche figure politiche di rilievo hanno fornito versioni che suggerirebbero presenze o informazioni precedenti a quelle documentate. Un paradosso apparente, che trova spiegazione proprio nei meccanismi della memoria umana, così vulnerabile e soggetta a revisioni inconsapevoli.

Di fronte a tutto questo, è necessario riaffermare un principio: le memorie tardive devono essere rispettate, ma non accettate acriticamente. La buona fede non basta a renderle affidabili. Ed è proprio nella distanza tra la sincerità del ricordo e l’oggettività del documento che può nascere l’errore, o peggio, la manipolazione.

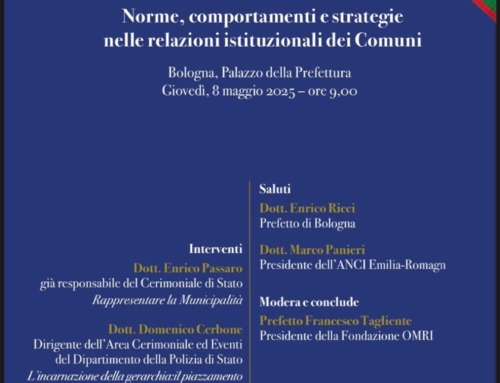

Il caso Moro, che ha segnato per sempre la Repubblica, è anche un ammonimento per la democrazia: una memoria senza metodo apre le porte alla dietrologia, alla confusione, alla perdita di senso storico. È per questo che oggi, nel Giorno della Memoria delle vittime del terrorismo, la Fondazione Insigniti OMRI richiama l’attenzione sul valore del rigore, dell’onestà intellettuale, della verifica documentale.

Solo così possiamo onorare davvero il sacrificio di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta, servitori dello Stato caduti per la Repubblica. Solo così possiamo rendere giustizia alla verità e trasmettere alle nuove generazioni una memoria solida, fondata, degna della nostra democrazia.